1月23日,首发展投资企业——北京丹序生物制药有限公司首席科学家北大谢晓亮院士就其在单细胞测序技术领域研究,与美国著名神经生物学家Karl Deisseroth合作发表的文章刊发在《细胞》上。研究报告了超过3000个哺乳动物脑细胞的转录组图集和三维基因组图集,这些数据可为神经发育及相关疾病诊疗提供帮助。

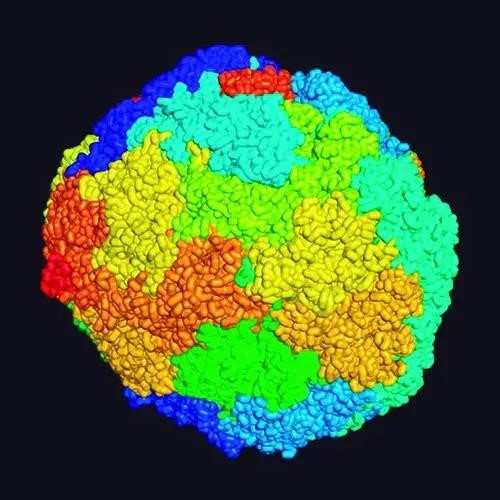

大脑皮层单个神经细胞的结构图,分辨率20kb。

图片来源:谢晓亮课题组

谢晓亮团队不断在单细胞测序领域勇攀高峰。2012年,谢晓亮课题组推出单细胞全基因组均匀扩增的新方法——多重退火循环扩增法(MALBAC),大幅提高了单细胞测序的通量和精准度。2017年,谢晓亮与同组的陈崇毅、邢栋、谭隆志、李恒等人采用RNA而非DNA拷贝来扩增基因组,推出的单细胞基因组线性扩增(LIANTI)进一步提升了测序的均一性和准确性。

从生物体角度来看,人类、相当一部分高等动物都是二倍体。但基因组学诞生后的很长一段时间里,单个二倍体细胞的结构测量无法实现。2018年,为了将研究范围从单倍体拓展到二倍体,课题组开发了Dip-C技术。人类的46条染色体平分为2套,套内的23条染色体分别来源于父母,这之中的序列相似度高达99.9%,差异非常细微,但通过Dip-C技术,研究者可以对两套染色体进行区分。

随着测序技术的不断精进,相关的研究发现也越来越多。比如作为细胞“大脑”的细胞核,其内部的染色质在细胞特异性基因表达中发挥着重要作用——视觉和嗅觉都与高度专门化的功能神经元密切相关,而这些神经元的基因组有着独特的三维结构,很可能决定着相应的功能。

本次新发表的研究用到了MALBAC技术的升级版:MALBAC-DT(数字转录组学),进一步提高了灵敏度和准确度,使得课题组首次得到哺乳动物大脑在产后发育过程中的单细胞转录组图谱,具体数量为3517个。借助团队研发的单细胞染色质构象捕获技术(Dip-C)技术,他们完成了3646个三维基因组结构图集。

根据这些数据,科学家得到不少有趣的发现。比如小鼠出生后,大量基因被动态表达,从而形成初生、成年两个基因表达模组。“这说明初生与成年大脑在基因表达上有巨大差异,并可能影响大脑认知功能的形成。”谭隆志表示。而将三维基因组图集和转录组图集结合起来看,谭隆志等人发现,小鼠出生后一个月内,其大脑在三维结构和转录组层面都有变动,这意味着大脑的确在分子层面发生了转化。“这一转化恰好发生在大脑开始接收外界感官刺激的时期,即小鼠出生后第一个月。”谭隆志说。

另一个有趣的发现是,先前研究中,团队发现嗅觉细胞的基因组内有独特的内移现象:很多平时处在细胞核表面的基因区域,会在神经细胞分化时大幅移向细胞核内部。而这种现象对嗅觉受体调控有重要作用。而在本次发表的研究中,课题组发现这种内移现象同样存在于大脑的各种神经细胞中,大约发生在小鼠出生后的一个月内。“这一发现表明,中枢与周围神经细胞系在三维基因组结构方面可能共享某些特殊通路,未来可以深入研究。”谭隆志说。

接下来,课题组还会拓展现有技术的应用范围,并继续开发测序新方法。谭隆志表示,他们将进一步测量单个细胞的三维基因组结构、转录组或其他组,“生物方面,我们将测量更多器官、更多年龄的更多细胞,更全面地解释哺乳动物发育的分子原理”。

谢晓亮简介:

谢晓亮院士是国际著名的生物物理化学家,美国国家科学院院士、医学院院士、艺术与科学院院士及中国科学院外籍院士。谢院士曾任哈佛大学Mallinckrodt化学和化学生物学讲席教授,并于2018年毅然全职回到中国贡献科研教育事业,现任北京大学李兆基讲席教授、北京大学生物医学前沿创新中心主任,北京未来基因诊断高精尖创新中心主任。谢院士在过去十年引领了单细胞基因组测序技术的迅速发展和医学应用。

丹序生物公司简介:

丹序生物由国际著名生物物理化学家、中美四院院士谢晓亮及其两位哈佛博士毕业生张旭、曹云龙共同创立,是集产学研为一体的生物创新药研发生产企业,致力于利用全球领先的单细胞测序技术平台进行抗体新药的开发,不断推动针对包括传染病和自身免疫性疾病在内的各类适应症的新药开发。