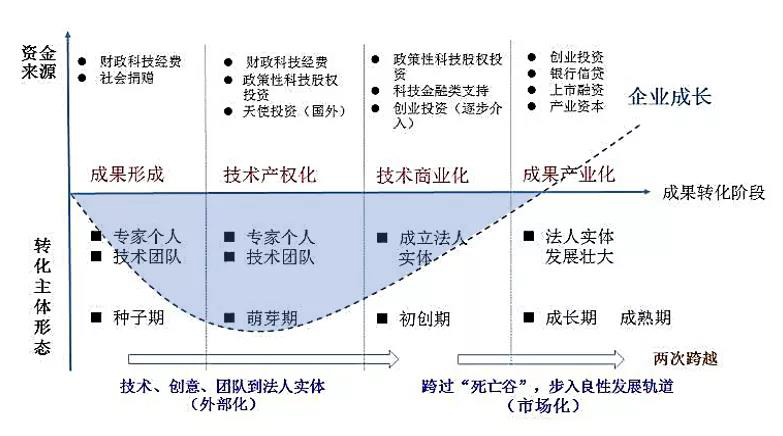

“前孵化”是指通过聚焦原始创新成果转化最前端,探索跨越科技成果转化“死亡谷”的成果转化模式。2014年,市委市政府为弥补基础研究科研经费与市场化投资间的中空地带,指导市科委组建首都科技发展集团(以下简称“首发展”),推动国内外具有重大价值、技术尚处于应用探索或预先研究阶段的重大科技成果在京转化落地。

一、北京“前孵化”模式的具体做法

业务开展坚持“三前”布局

一是创新布局的前瞻性。关注原始创新阶段的重大项目,体现新兴产业孵育的战略定力。二是投资阶段的前移性。聚焦源头性创新单位,投资聚焦科学家、科研团队的重大研发项目。三是孵化服务的前置性。以产业孵化为目标,从源头单位发掘尚未成立法人实体的项目。

破解科技成果转化“中梗阻”。围绕重大科技成果转化链条中的薄弱、缺失环节,加强“前孵化”体系建设。明确“源头-转化-应用”各环节主体需求,通过新模式激活人的创造性。以股权投资带动社会资本,以科技服务健全成果转化链条,促进重大科技成果转化为现实生产力。

释放源头单位创新“供给”效能。抓住科技创新“供给侧”改革契机,加强与中科院、清华、北大等源头性创新单位的合作,第一时间发现、投资及服务重大原始创新项目,推动重大科技成果项目在京落地转化。

助力成果转化“两次”跨越。通过“前孵化”股权投资,首先推动科学家、科学家团队成立项目公司法人实体,实现科技成果由科研院所体制内到体制外的“外部化”跨越。其次,推动项目公司法人实体搭建完善的法人治理结构,最终实现项目公司运营的“市场化”跨越。

二、前孵化模式的工作成果

首发展以30%投资+70%服务的发展理念,不断完善前孵化生态体系,并取得了积极成效。

通过投资培育一批原创性、颠覆性技术成果项目。目前,集团累计投资37项重大成果转化项目,其中直接投资16 项目。重点项目取得新突破,“朗润华碳”利用碳纳米管材料研制辐照免疫的芯片,成功突破抗辐照的世界性难题;“华辉安健”李文辉教授荣获乙肝研究和治疗领域最高奖——巴鲁克·布隆伯格奖;“百放英库”作为北京首个面向全球的新一代原创新药发现平台正式投入运营。

通过服务推动重点项目加速发展。2018年,集团旗下中关村前孵化创新中心正式揭牌。中心自成立以来,中央、北京市各级领导高度关心和重视,多次前来调研指导。截至目前,前孵化中心孵化空间3.7万平方米,入驻企业14家,研发实验室空间超过2万平方米,研发总投入超过1.2亿元,各类科研人员近300人,各类知识产权数量达到440项,整体估值近65亿元,成为“前孵化”创新服务的典范。

三、前孵化模式对于科技成果转化的启示

目前,首发展在行业内影响力和知名度不断提升,已经成为国内前孵化的第一品牌。首发展前孵化工作模式的经验,可为北京市科技成果转化提供借鉴。

科学设计利益分配机制。首先,建立科研团队成员之间的利益共享机制。通过股权设计,在保证创业者的绝对控股权的前提下,吸引团队成员入股并明确利益分配机制。其次,建立高校院所与科研团队之间的知识产权让渡机制。主要采取科研团队设立法人实体,与高校院所签订知识产权排他使用或购买协议,并约定未来收益分配比例的方式。通过合理有效的收益分配机制,可使利益相关方紧密联合,从而释放原始创新的积极性、主动性。

整合北京市科技系统优势资源。依托市科委各专业处室、各中心的一线体系,精准发掘和筛选具有独特技术的项目;通过已投项目,与各领域顶级专家、前沿探索者建立长期合作机制;借助股东背景优势,密切联系的高校院所和新型研发机构。通过以上途径,增强项目发现、筛选、服务能力。

构建“投资+空间+服务”前孵化生态。科学家、科研团队有技术,但缺资金、缺场地、缺管理。在资金保障方面,首发展通过直接投资、自管基金、子基金等方式,实现对初创企业的资金支持。在空间落地方面,通过建立前孵化中心,打造面向科学家的成果转化落地专属空间;在服务匹配方面,搭建政企沟通桥梁、提供企业管理支持、构建数字化服务体系,致力于提供全方位的创业服务。